6月1日、岐阜県のアマチュア将棋名人戦が開催される。今年ももちろん参戦予定だ。目指すは優勝。たとえ地方大会でも気持ちは全国レベル。昨年の悔しさを糧に、今年はソフト研究で盤上の罠を読み解き、どんな戦法にも怯まず立ち向かう覚悟だ。

昨年の悔しさを胸に、今年も参戦!

去年のアマチュア名人戦では、結果は2勝2敗。序盤は2連勝と好調なスタートだったが、後半に連敗して失速した。あのときの悔しさは今でも鮮明に覚えている。今年も同じ舞台に立つが、目指すはただひとつ「優勝」だ。たかが県大会、されど県大会。こんなところで気後れしているようでは、先など見えてこない。

作戦なし? いや、油断しているわけではない

大会に向けて、特別な作戦は用意していない。というのも、当日の対戦相手すらまだ分からない。相手の得意戦法も不明な中で練る作戦は、かえって柔軟性を失う危険がある。だからといって準備を怠っているわけではない。

唯一の対策、それは「不意打ちへの備え」だ。

振り飛車党を襲った“筋違い角”の衝撃

私は筋金入りの振り飛車党。相手が振ってこようが、迷わず相振飛車に持ち込むタイプだ。しかし、昨年の大会では思わぬ落とし穴にハマった。

後手番の私は、3四歩と応じた直後にいきなり角交換を仕掛けられ、2二角成〜同銀に続いて4五角の“筋違い角”を打たれたのだ。完全に定跡を外された私は、経験の乏しい展開に引きずり込まれ、不本意なまま敗れてしまった。

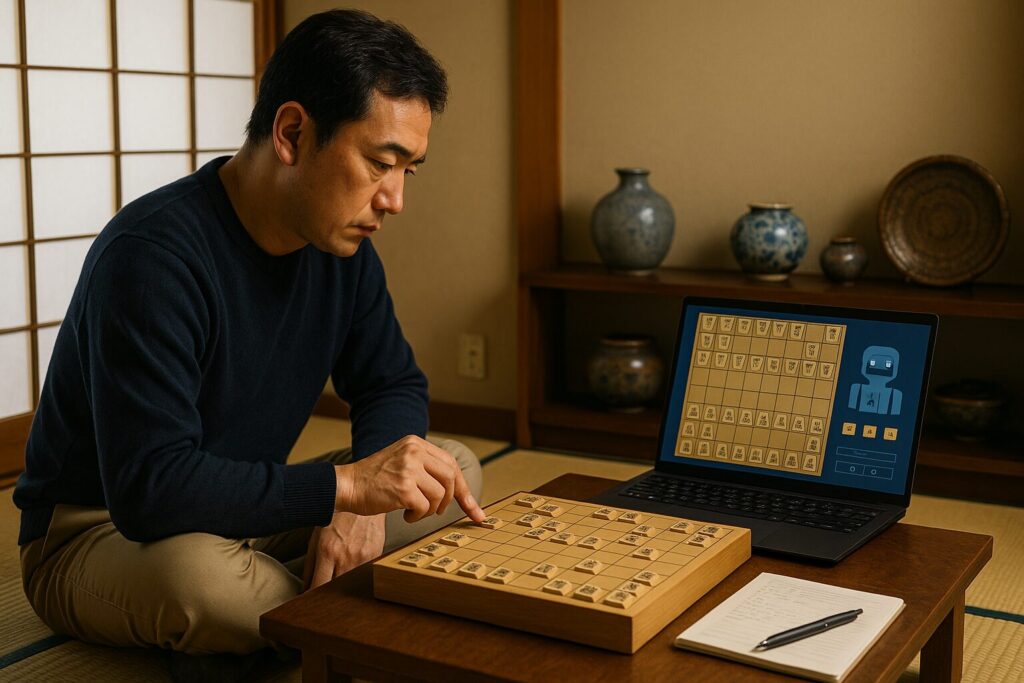

そこで活躍するのが将棋ソフト

今回こそ同じ轍は踏まない。そのための武器が将棋ソフトである。私は現在、ソフトとの実戦対局と研究に力を入れている。特に有効なのが、特定局面からの解析だ。

たとえば、あの“筋違い角”の局面をソフトに設定して、そこから最善手を模索することができる。しかも、ソフト同士で指し継がせることもできるので、局面の深掘りが可能だ。

つまり、想定外の局面にも動じず、むしろ研究済みの形に持ち込むことで優位に立つことができる。これこそが現代将棋における最大の防御力であり、攻撃力でもある。

プロもやっている、研究の深掘り

このソフト研究、プロ棋士も当然のように行っている。彼らが長考するのは、単に読みを入れているだけでなく、これまでの研究手順や過去の実戦データを頭の中で再構成しているからだ。

定跡化された序盤戦から中盤の入り口まで進んだ後、本当の勝負はそこから始まる。そして、どこまで深く研究しているかが勝敗を分ける。アマチュアであっても、ソフトを駆使して研究量を積むことで、プロに近づくことは可能なのだ。

今回の大会に向けた2本柱

では、具体的に何をするのか?

- ソフトとの実戦を通じて地力アップ

- 特に終盤力の強化と早指しに慣れること。

- 不意打ち・奇襲戦法への対策

- 角交換系や筋違い角、その他の変化球を想定しておく。

この2本立ての準備をして大会に臨むつもりだ。今後、どの大会に出場するにしても、この方針は変えないだろう。

最後に──大会とは、己を映す鏡である

将棋大会は、自分自身の実力を試す場であり、同時に課題を映し出す鏡でもある。昨年の敗戦がなければ、今のようにソフト研究に力を入れていなかったかもしれない。

今年はその鏡を、勝利の笑顔で曇らせたい。