将棋は「脳を磨くための道」

私は将棋を、単なる趣味や娯楽としては捉えていません。

むしろ、**「己の脳力を磨き上げるための道標」**であり、年齢に関係なく成長できることを証明する挑戦だと考えています。

そのため、私はネット将棋や気軽な対局を封印しました。

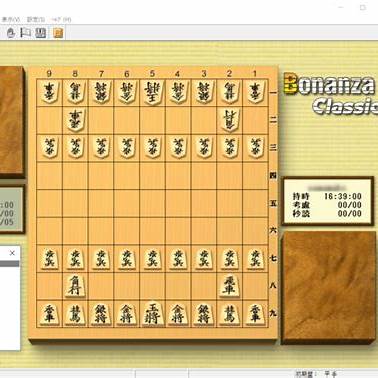

代わりに、将棋ソフトを相手にした独自の鍛錬法を日々実践しています。

ここでは、その取り組みと想いを紹介します。

将棋ソフトと向き合う理由

多くの人にとって、将棋は「楽しむもの」かもしれません。

しかし、私にとっては“己の限界を超える道”です。

年齢とともに衰えるといわれる思考力や判断力を、あえて将棋で鍛え直す。

そうした挑戦を通じて、**「脳は年齢を超えて進化できる」**ことを自分自身で証明したいのです。

そのため、私は勝敗に一喜一憂するネット将棋から離れ、AIとの地道な対局と局面研究に重きを置いています。

これは“修行”に近い行為であり、日々の積み重ねの中でしか得られない達成感があります。

勝ち負けより「鍛錬」を重視する理由

ネット将棋は、段位やポイントで実力を可視化できる便利な世界です。

一方で、その勝敗に心を奪われ、内容よりも結果に意識が偏る危険もあります。

私自身も、かつては毎日のようにネット対局をしていました。

しかし、あるとき気づきました。「強くなる」ことが目的であって、「勝つ」ことではないのだと。

年齢を重ねても思考力や構想力は衰えない。

むしろ、経験を積むほど深みが増していく。

だからこそ、将棋は単なる娯楽ではなく「鍛錬の道具」なのです。

私の「AI修行」4ステップ

現在は、将棋ソフトを使って4段階の鍛錬法を実践しています。

目的を明確にし、段階的に自分の実力を引き上げる仕組みです。

① 水匠5との二枚落ち対局

最初の段階は、水匠5との二枚落ち対局です。

AIは人間では思いつかないような手を繰り出し、常に最善を指してきます。

利点:

・AIの手筋を観察するだけで戦術理解が深まる

・「待った」機能で局面を繰り返し練習できる

・局面判断が可視化され、客観的に弱点を把握できる

課題:

二枚落ちは「恥ずかしい」と感じる瞬間もありますが、それを乗り越えることで次の段階へ進めます。

② 飛車落ちでの本格戦

次のステップは「飛車落ち」。これは実力者との真剣勝負に匹敵します。

AIは一手の緩みも見逃さず、常に最短で勝ちにくるため、精神的にも鍛えられます。

利点:

・評価値で手の良し悪しが数値化される

・苦手戦型を克服できる

・AIの多様な指し回しを学べる

課題:

なかなか勝てず、何十回とやり直すこともあります。

しかし、その過程で思考の深さと粘り強さが磨かれます。

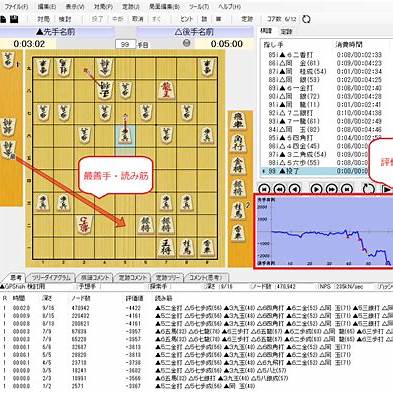

③ 指定局面からの解析

AIの強みは、**「局面単位での学習」**ができる点です。

実戦での敗因をピンポイントで解析し、同じミスを繰り返さないよう修正します。

また、AI同士を同じ局面から対局させることで、未知の手順を発見することも可能です。

これは“観るだけで強くなる”究極の勉強法だと感じています。

④ アプリ「AI将棋ZERO」で段級戦

スマートフォンでも鍛錬を継続できるよう、「AI将棋ZERO」を使用しています。

級位者から九段までのAIと自由に対局でき、現在は七段レベルと対戦中。

六段までは勝ち越せましたが、七段ではまだ勝率2割ほど。

目標は「五分の勝率」に達することです。

日々の積み重ねを通じて、徐々に手応えを感じ始めています。

将棋は「生涯をかけた学び

AI修行は孤独で、時に苦しい時間もあります。

ネット将棋のような気軽さもなく、勝っても誰かに賞賛されるわけではありません。

それでも、私にとってはかけがえのない時間です。

**「脳は年を重ねても鍛えられる」**という信念を、自らの体で証明するために――。

将棋は、これからも私の人生における最高の「修行の場」であり続けるでしょう。