対戦相手の野崎竜成さんについて

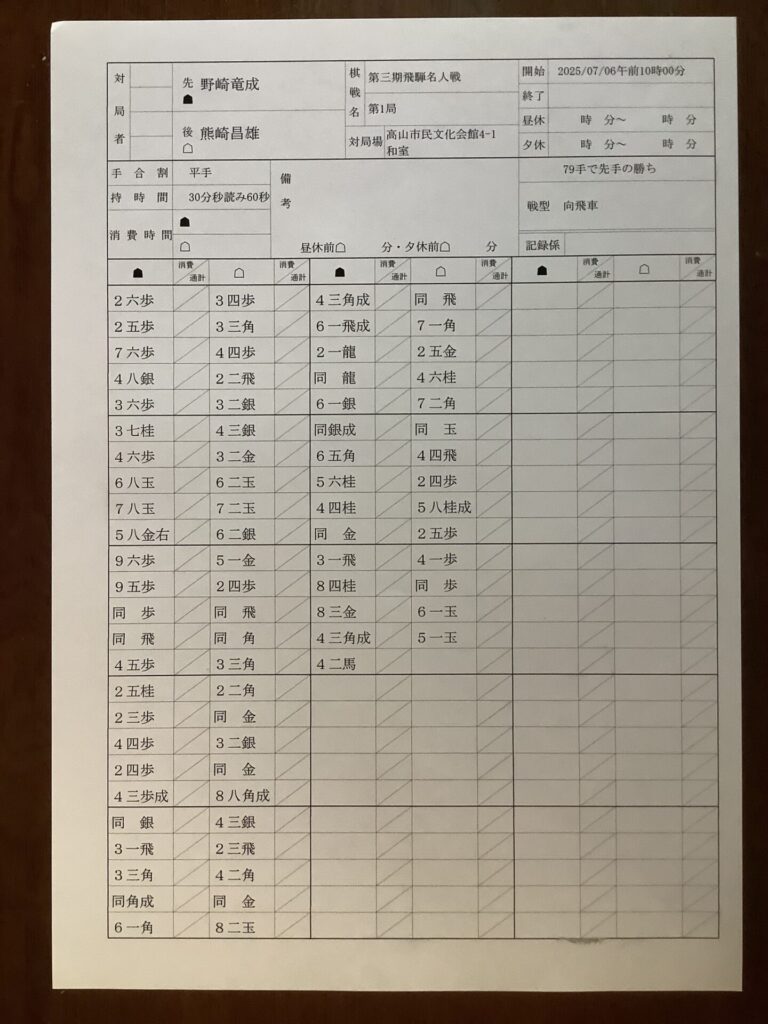

昨日は、かねてから予定していた第三期飛騨将棋名人戦に参加してきました。この大会は、飛騨地方で最も格式が高いとも言える将棋タイトル戦であり、優勝すれば「飛騨将棋名人」という称号を獲得できます。まるでプロのタイトル戦のように、防衛戦や挑戦者決定戦も行われるという本格的な形式で、将棋愛好家にとっては特別な舞台です。この大会へは、今年5月18日の飛騨将棋の日に行われた第三期飛騨名人挑戦者決定戦での優勝を受けての出場となります。

今回の対戦相手は、野崎竜成さんで26歳の地方公務員の方でした。野崎さんは過去に2期連続でタイトルを防衛しており、今回が三期目のタイトル戦となります。私とは初対面でしたが、対局後にお話を伺ったところ、小学生の頃から高山将棋教室に通い、岐阜県内の大会にも積極的に出場されていたとのことです。

特筆すべきは、2011年に開催された岐阜県小学生名人戦で決勝まで進み、惜しくも敗れはしましたが、そのときの対戦相手は全国大会で優勝された宮嶋健太さんであり、現在はプロ棋士として活躍されています。これだけでも、野崎さんが少年時代から相当な実力者であったことが分かります。

実際にお会いして話してみると、とても爽やかで礼儀正しく、好感度の高い青年という印象でした。こういう将棋仲間との出会いも、大会参加の醍醐味です。

会場の雰囲気

大会会場は、高山市民文化会館の和室が用意され、まさにプロのタイトル戦さながらの雰囲気でした。対局者二人だけが畳敷きの一室で向かい合い、外部の音が入らないように運営者の平野さんを始めとするスタッフの皆さんが細やかに配慮してくださっていました。

去年は5寸盤を使用したそうですが、今年は5寸盤だとチェスクロックが押しづらいということで、通常の盤が用意されていました。こうした運営側の心配りも、ありがたいものです。

対局形式とルール

大会は三番勝負の形式で、午前中に第一局、午後に第二局、第三局が行われました。持ち時間は各30分、切れたら60秒の秒読みです。まさにスピード感と集中力が試される条件です。

結果と総括

結果から申し上げますと、第一局は敗れ、第二局は勝利、そして最終局となる第三局で敗れ、1勝2敗でタイトル奪取は叶いませんでした。

普段、私自身はどんな大会に出ても、勝っても負けても意外とサバサバしている方です。勝負には執着しますが、負けても後に引きずらないタイプでした。ところが、今回は本当に悔しさが込み上げてきました。

例えるならば、県大会決勝まで進み、あと一歩で全国大会出場というところで負けてしまったときの悔しさに匹敵する思いです。それほどまでに、勝てるチャンスが三度もありながら、その全てを自らのミスで逃してしまったという現実が、深く突き刺さりました。

棋譜を残す意味 – この悔しさは忘れない

帰宅してから、記憶を頼りに三局全ての棋譜を記録しました。これはブログを書き始めて以来、初めての経験でした。棋譜を残すという作業は非常に大切であり、今回のように悔しい敗局であっても、いや、むしろ敗局だからこそ、どこで間違えたのかを自分の目で確かめ、次に活かす材料にしなければなりません。

棋譜を付けながら悔しさが再燃してくる場面もありましたが、それも含めて将棋の醍醐味なのだと、改めて痛感しました。

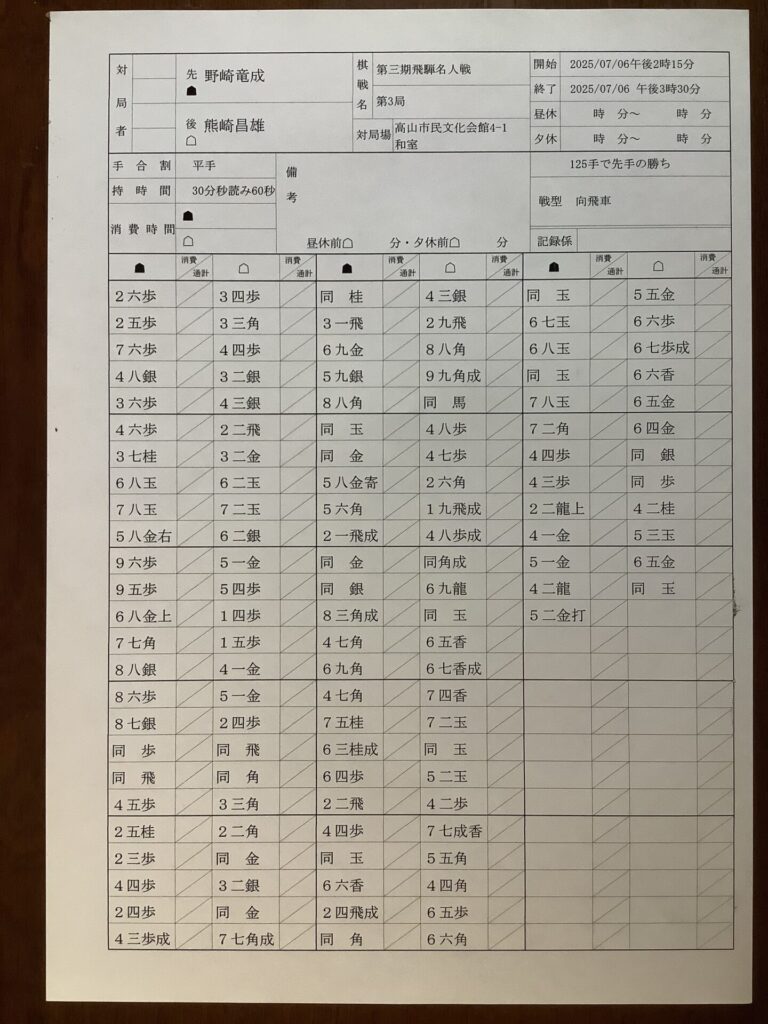

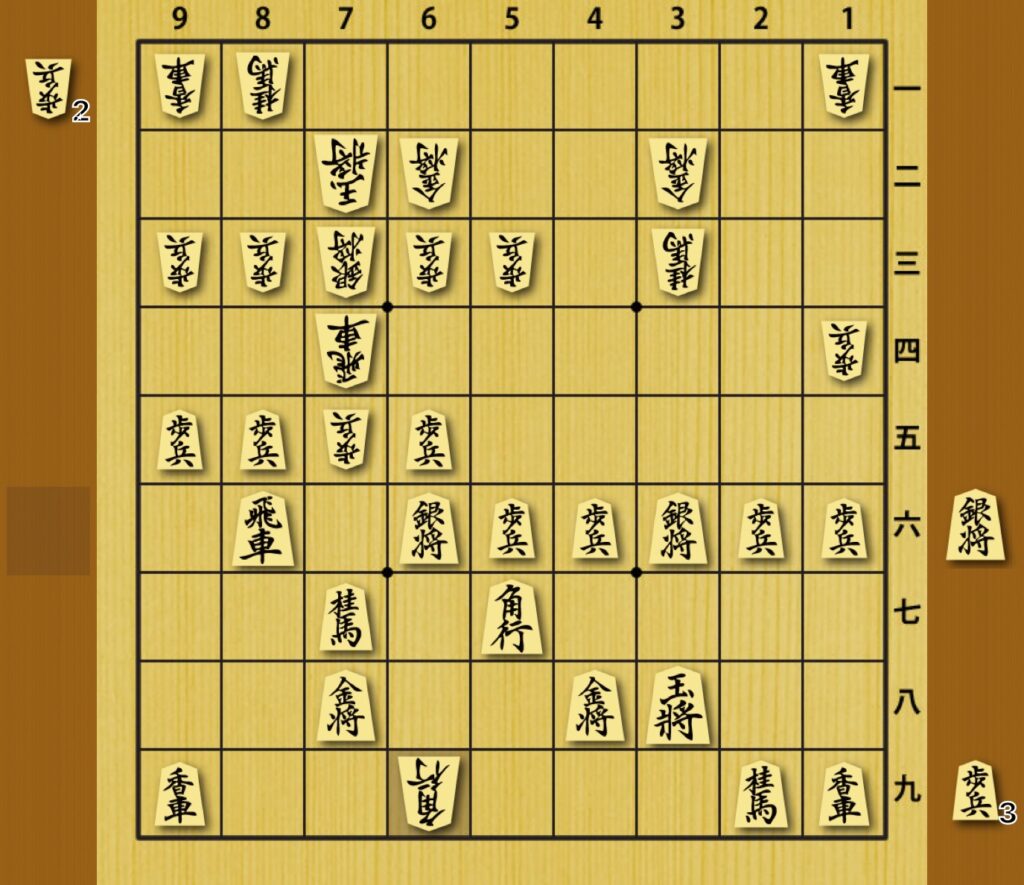

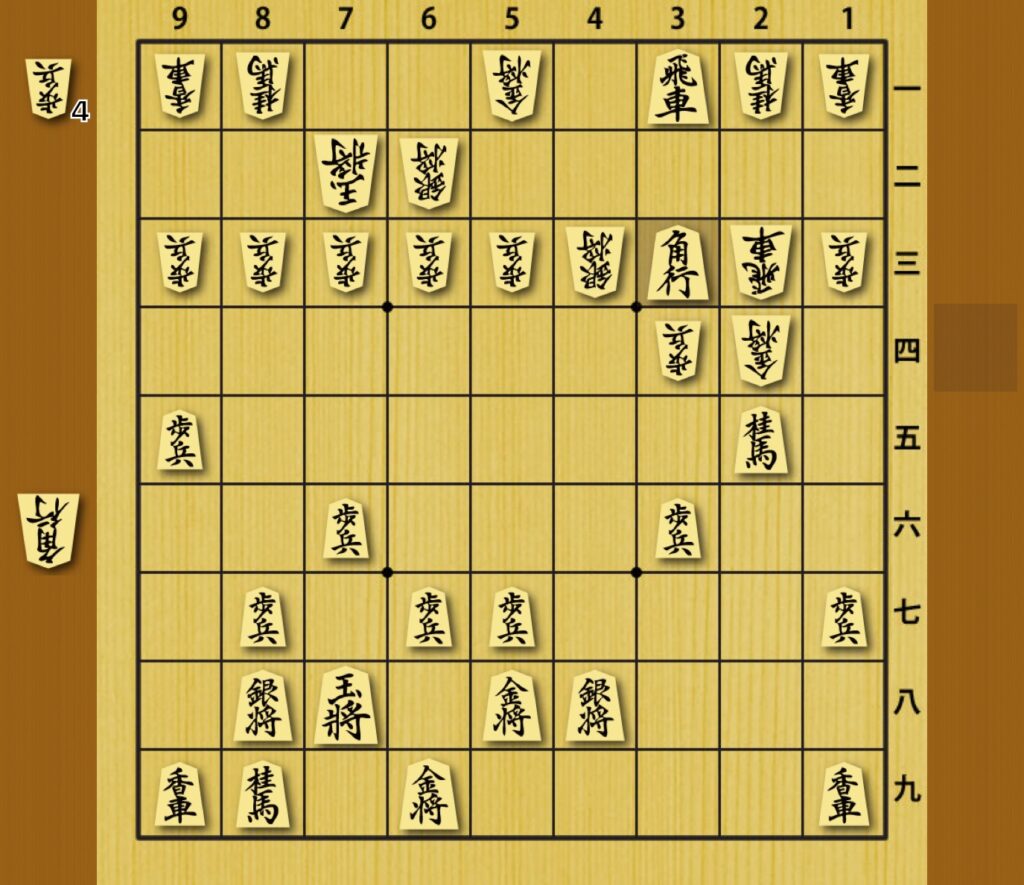

第三局 – 悔恨の三度の勝機

では、最も印象に残った第三局から振り返ります。

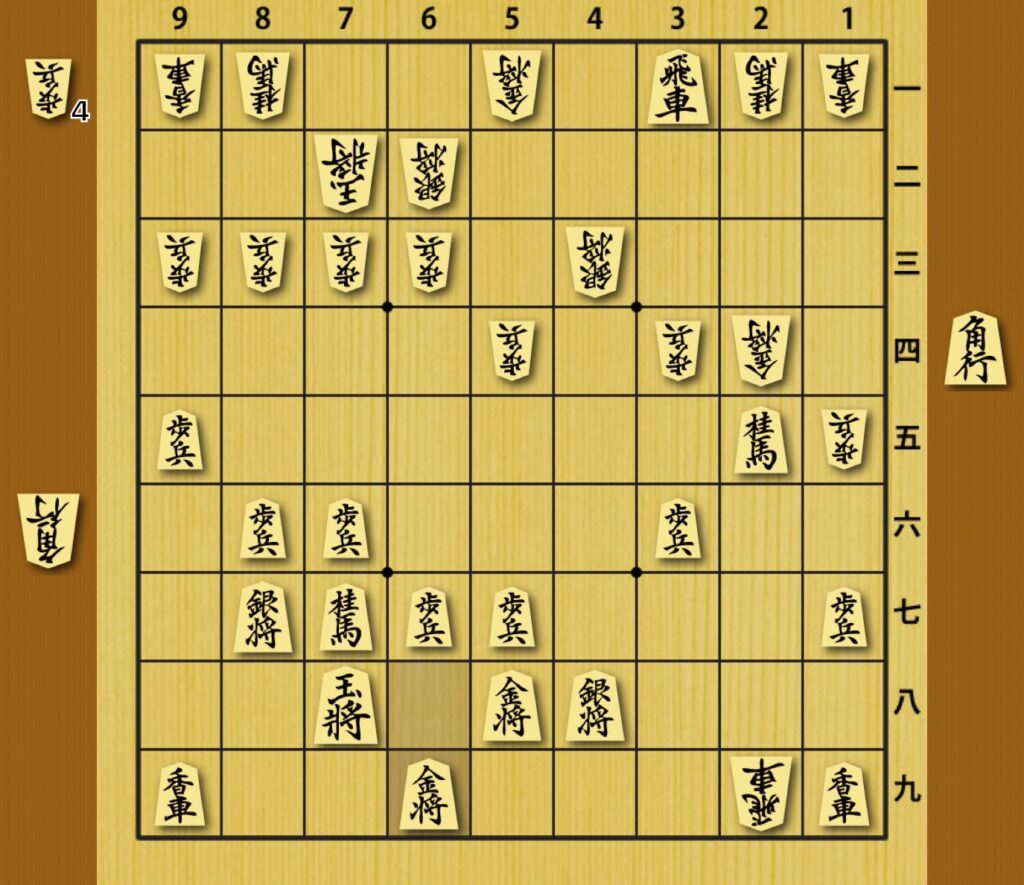

第一のチャンス

後手の△2九飛に先手が▲6九金と引いた局面です。この金引きが大悪手で、△2二角と打てば、一気に勝勢になるところでした。飛車が▲2一に逃げれば△7七角成と一気に攻めて勝勢になります。ところが、私は△8八角と打ってしまい、勝ちを逃してしまいました。この手を指した瞬間に△2二角に気付き、少なからず動揺したのを覚えています。

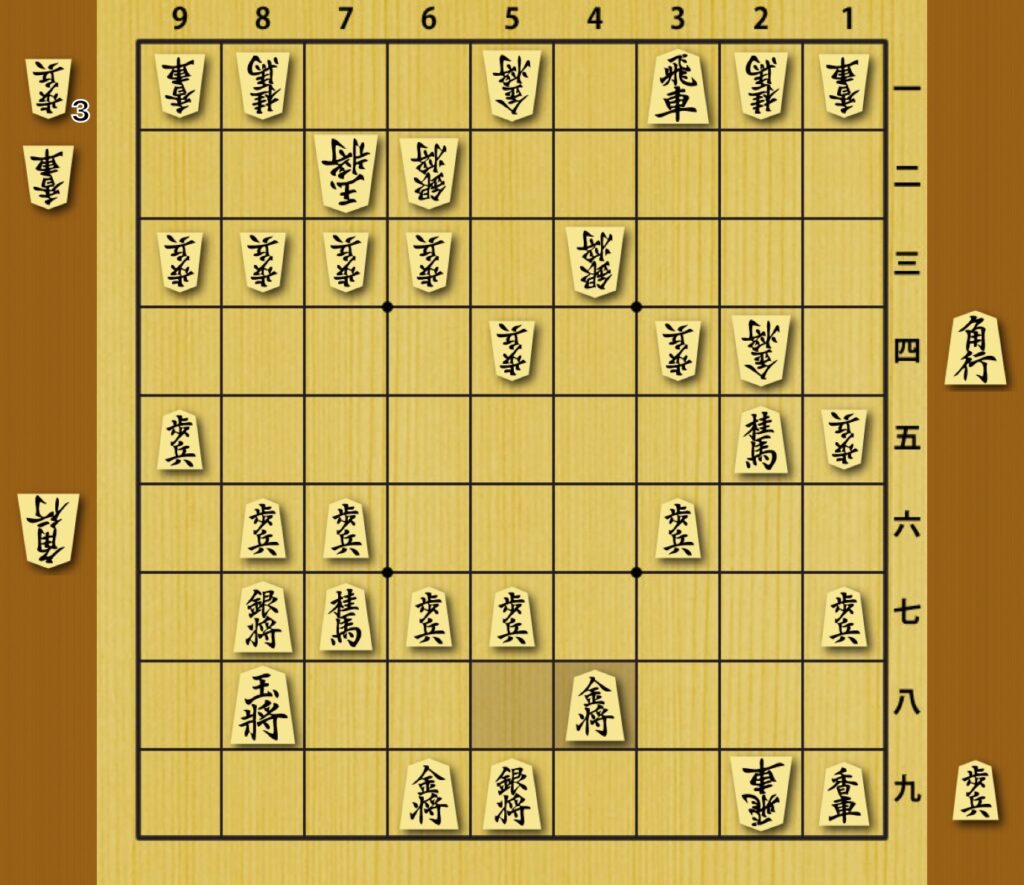

第二のチャンス

後手が△4八歩と打ち、その歩を先手が同金と取った局面です。ここで焦点の香打ちがあります。△6八香と打てば、相手は金でも銀でも取れず、ほぼ投了級の一手でした。感想戦で野崎さんから指摘され、「なるほど、それは厳しすぎる」と思いました。こうした決め手が見えない自分の弱さが顕著に表れてしまいました。

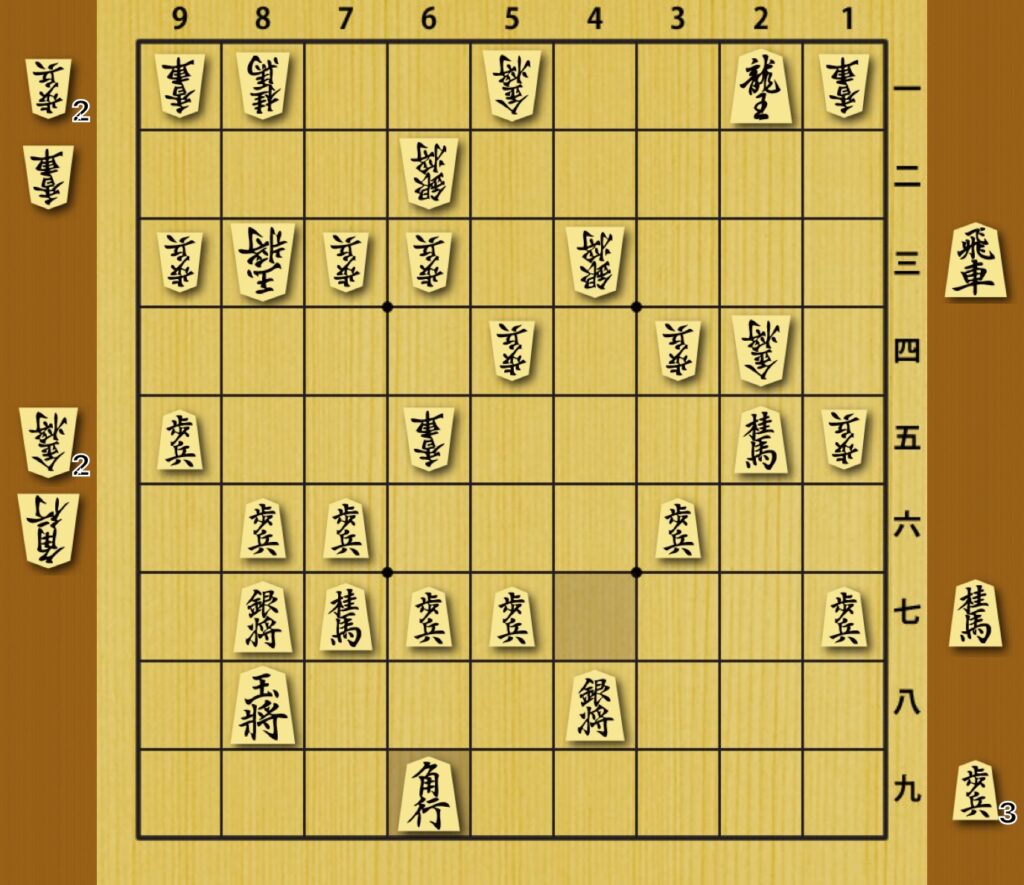

第三のチャンス

さらに局面は進み、▲6九角で竜を取った局面で、ここでも△6八金と打てば角取りと詰めろが掛かり必勝形でした。これも感想戦で指摘され、あまりの見落としに恥ずかしさすら感じました。

こうして振り返ると、三度の勝機を全て棒に振った自分が情けなくて仕方ありません。どれか一度でも正解手を指していれば、タイトルを獲得していたのです。

投了図 ▲5二金まで先手勝ち

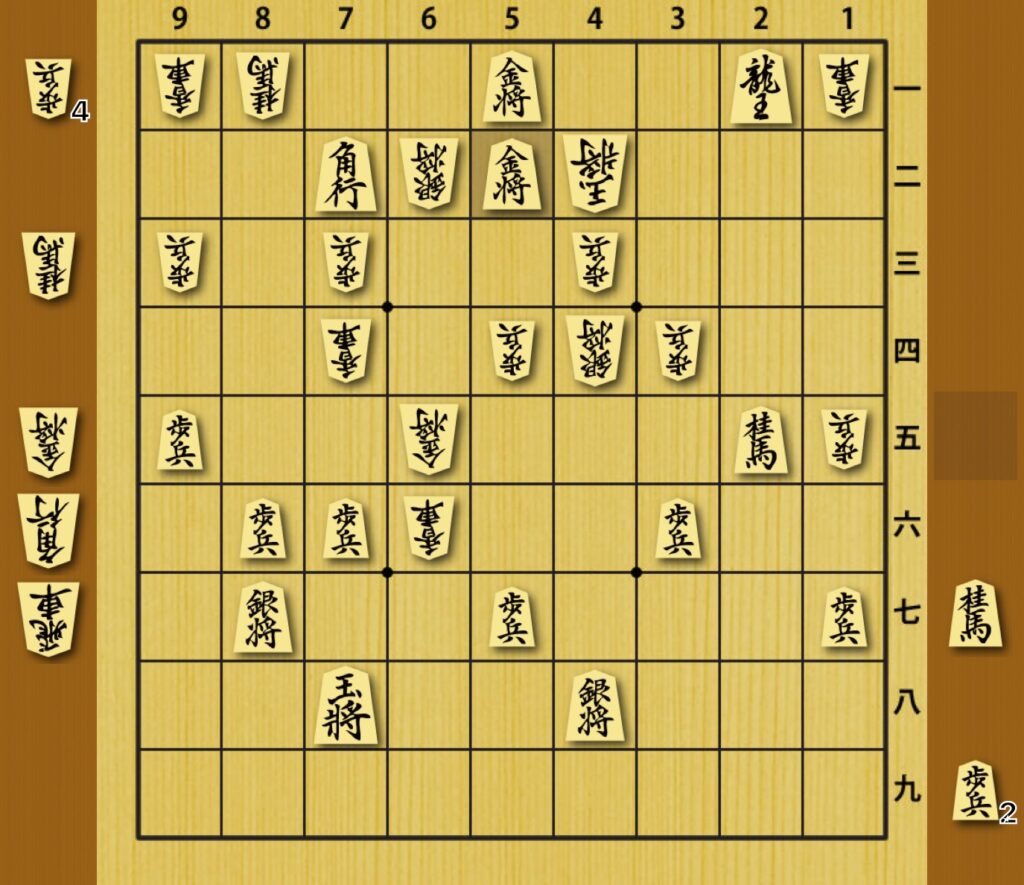

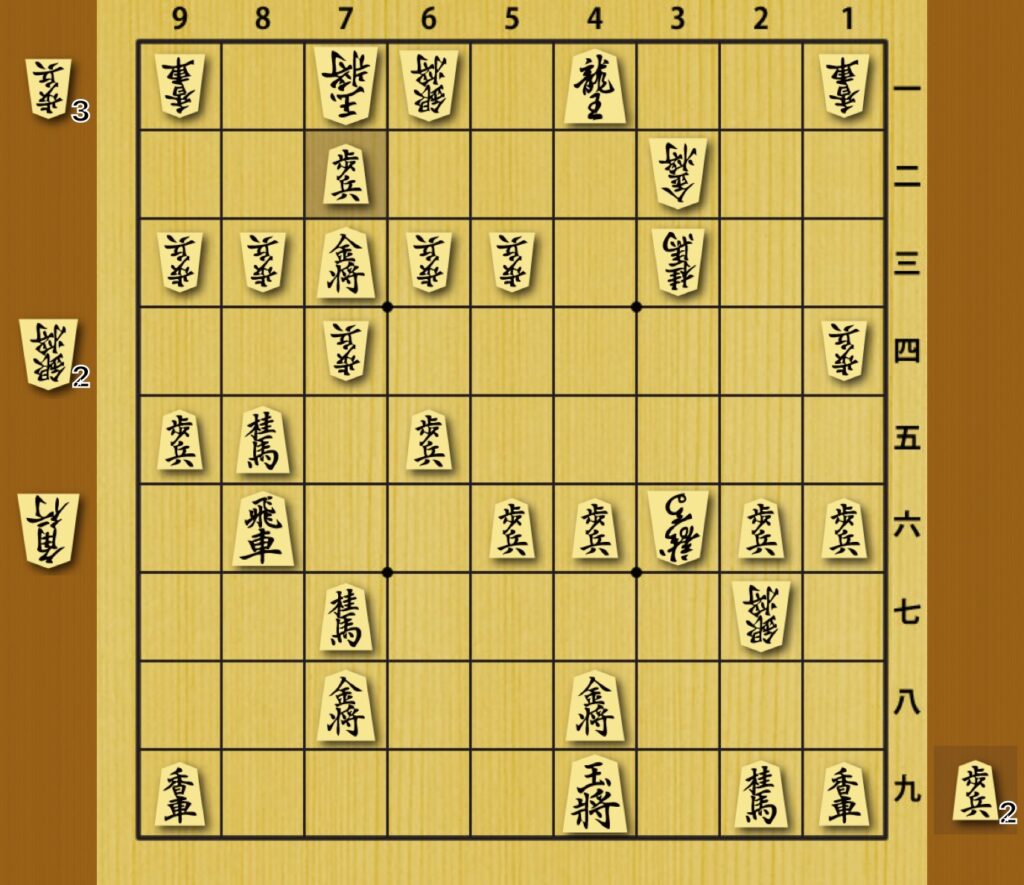

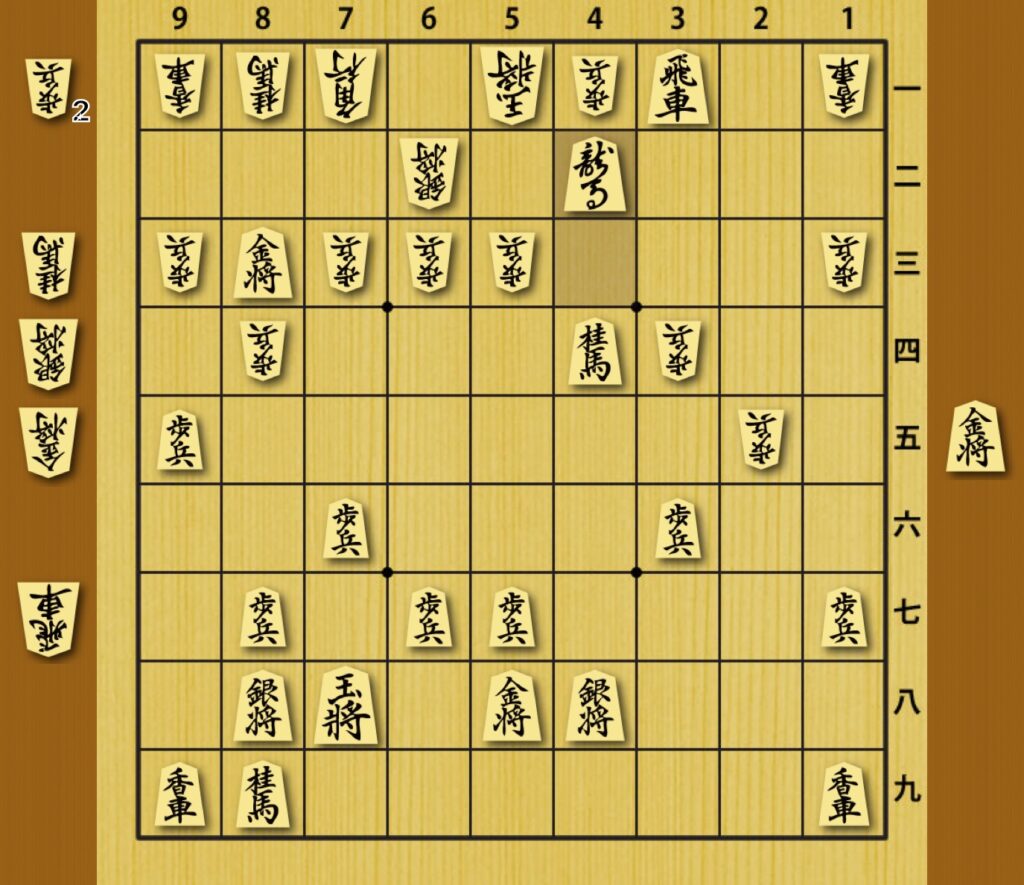

第二局 – 唯一の勝利

次に、唯一勝利を挙げた第二局を振り返ります。

この将棋では、後手が△6九角と両取りを掛けてきた場面で、格言通り「両取り逃げるべからず」と▲7五銀と攻め合いに踏み込んだことが勝因でした。この勝負手が功を奏し、危なげなく勝つことができました。自分でも、悪手はほとんどなかったと思える内容でした。

投了図 ▲7二歩まで先手勝ち

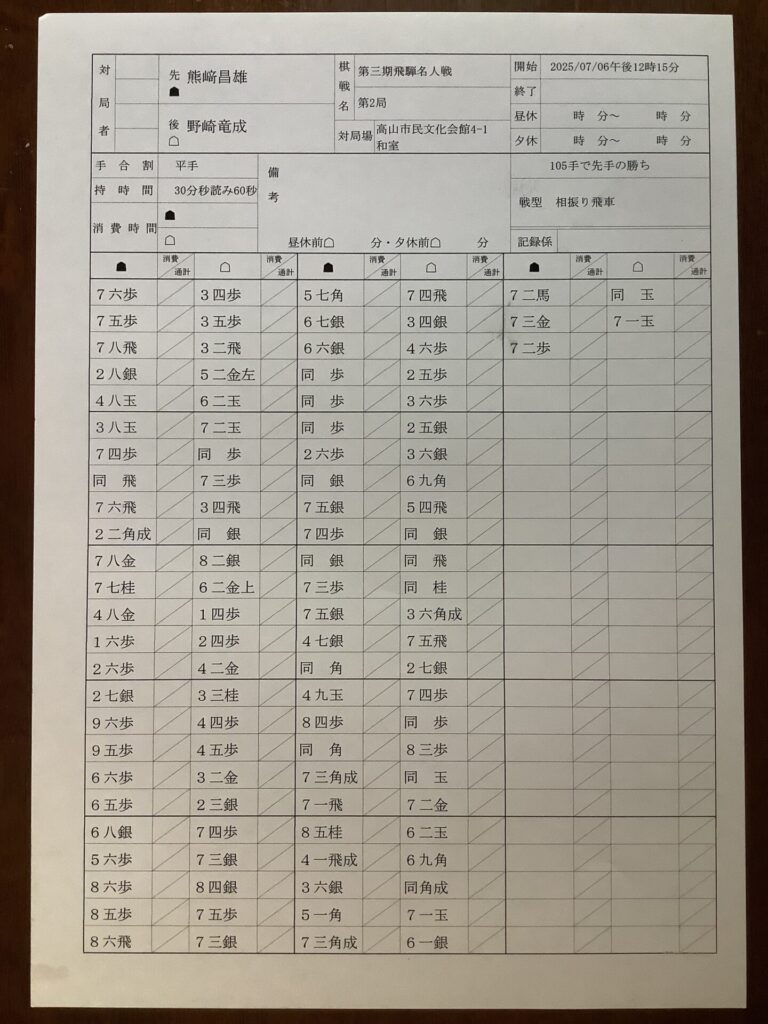

第一局 – 完敗

最後に第一局です。△2三飛と桂取りを受けたのに対し、▲3三角と打った場面です。私は△4二角と打ちましたが、これが敗着となりました。ここでは△4二歩と打っておけば、まだこれからの将棋でした。△4二歩▲1一角成りで単純に悪いと思い込み、読みを諦めてしまいましたが、実際は△2五金と桂馬を取る手があり、相手も壁銀の上に歩切れでもあり、悪いなりにも戦えたのではないでしょうか。

投了図 ▲4二馬まで先手勝ち

終わりに – この悔しさを胸に

三局を通して痛感したことは、自分の弱さ、詰めの甘さ、閃きのなさです。しかし、こうした悔しさを味わえるのも、真剣勝負の場に身を置いたからこそです。

もし、来年も挑戦の機会があるならば、この悔しさを糧にして必ず雪辱を果たす覚悟です。そのためにも、読みと寄せの力を鍛え続けたいと思います。