将棋における「詰将棋」の世界は、技術の鍛錬にとどまらず、創作性と美意識が息づく分野です。

そこでは早さや合理性よりも構想や完成度が重んじられ、詰み上がりに至る過程そのものが作品として評価されます。解く側は駒の動きに理を見いだし、作る側は一手一手に意図を埋め込みます。勝敗を争う実戦将棋とは別の場所で、詰将棋は「知の芸術」として、静かに熱く育ってきました。

この記事では、その創作詰将棋の奥深さを、江戸時代の最高峰『将棋図巧(しょうぎずこう)』、そして最終作である図巧100番「寿(ことぶき)」を軸にして語っていきます。私自身の実体験、余詰めに対する疑問、そしてAIによる解析の話まで含めて、創作詰将棋ワールドの入り口を一緒に歩いてみたいと思います。

詰将棋が「作品」になる瞬間

詰将棋は「王手をかけ続け、必ず詰みに至る手順」を探すものです。ですが創作詰将棋の世界では、詰ませることそのもの以上に、そこへ至る道筋の美しさが問われます。捨て駒の鮮やかさ、駒の舞い方、局面の移り変わり、終盤で訪れる静かな必然――。そうしたものが合わさって、はじめて作品として立ち上がってきます。

私が惹かれるのは、まさにそこです。勝つための合理性ではなく、「こう詰ませたい」という作者の思想と美意識が盤上に刻まれている。だから詰将棋は、解いて終わりではありません。何度でも眺め、味わい直せる世界なのです。

最大の衝撃:「将棋図巧」との出会い

今まで将棋を指していて、最大の衝撃は、「将棋図巧」との出会いでした。「将棋無双」と並び詰将棋の最高傑作とされています。図巧の第何番かは覚えていませんが、将棋友達が実際に盤に並べてくれて、初手から詰み手順を追っていったのです。

そこで目にしたのは、初めて触れる種類の将棋でした。複雑さ、優雅さ、奇妙さ、奥深さ。それらが同時に押し寄せ、私は言葉を失いました。40数年前の話です。通常の将棋とは異質で、勝ち負けとは別の場所にある知的世界が、盤の上に広がっていました。

「こんなものが、この世にあったのか」

あの瞬間の衝撃は、今でも鮮明です。詰将棋という言葉は知っていても、創作詰将棋が持つ“別次元の密度”を実感したのは、あの出会いが初めてでした。

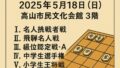

「将棋図巧」とは何か

『将棋図巧』は、プロや詰将棋愛好家なら知らない人がいないくらい有名ですが、アマチュアの方には意外と知られていないかもしれません。現に私も、この存在を知ったのは四段になってからで、遅い方でした。今回の記事を書くにあたり、知識が曖昧だったのでネットで『将棋図巧』を調べ直した部分もあります。

ざっと整理すると、どちらも江戸時代(1700年代)に成立した、詰将棋史上の双璧です。

- 「将棋無双」計100題:伊藤宗看の作

- 「将棋図巧」計100題:宗看の弟である伊藤看寿の作(年齢は離れており、看寿は若き天才として語られます)

- 別名として「詰むや詰まざるや」とも呼ばれることがある

- なお研究の進展により、図巧の73番が不詰めと判明したという話も知られています

この200題は、詰将棋を学ぶ教材というより、詰将棋という文化そのものを象徴する“古典の山脈”のような存在です。

将棋図巧が革新的だった理由

将棋図巧が特別な評価を受ける理由は、単に手数が長い、あるいは難解であるからではありません。そこにあるのは、詰将棋を「解くための課題」から「鑑賞される作品」へと引き上げた、明確な思想の転換です。

初形から詰み上がりまでを一つの物語として構成し、途中の局面すらも完成形の一部として設計する手法は、当時としてはきわめて革新的でした。局面の移り変わりが“場面転換”のように機能し、駒の動きが意味を持ち、詰み上がりへ向かう流れが、一本の長い筋として感じられるのです。

さらに注目すべき点は、遠回りに見える手順や、意図的に配置された余剰の駒は、無駄ではなく構想を支える要素として機能しています。この考え方は、現代の詰将棋における「構想美」や「完成度重視」という評価軸の原点とも言えるでしょう。

こうした発想は、実戦将棋の延長線上にはありません。詰将棋を独立した創作分野として確立させた点にこそ、将棋図巧が持つ本質的な革新性があるのです。

そして、その思想の頂点として置かれているのが、図巧100番「寿」でした。

*イメージ図*

図巧100番「寿」に魅せられて

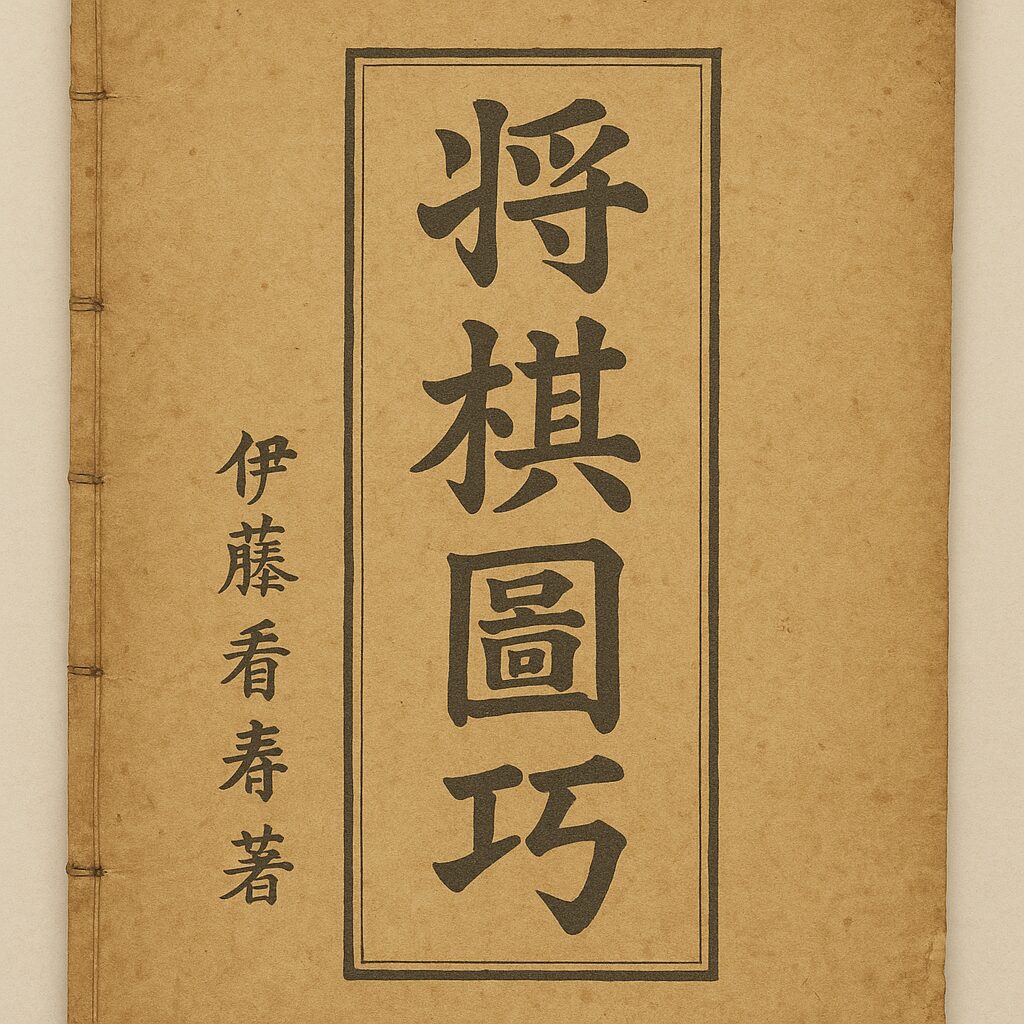

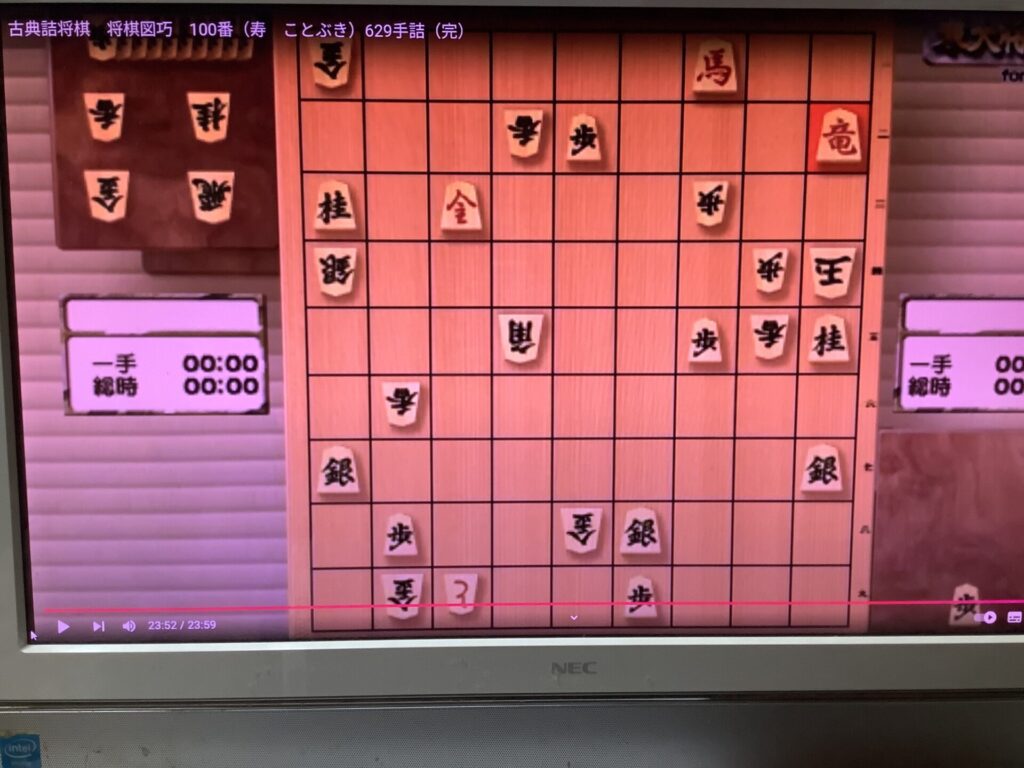

『将棋図巧』の中でも特に有名な第百番「寿(ことぶき)」は、629手という圧倒的な手数で知られています。最近になって再びこの作品の再現動画をYouTubeで観る機会があり、あらためてその魅力に強く惹かれるようになりました。

映像で手順を追っていく中で、その構成の壮大さと、美しさ、そして静かな威厳のようなものに心を奪われました。「ただ詰ませる」だけではない、創作詰将棋ならではの魅力がそこにありました。華麗さ、優美さ、そして気品を感じる世界。それを画面越しに感じながら、私はかつてない感動を覚えました。

そして最終盤、あの印象的な局面が現れました。詰んではいる。だが、よく見ると、駒台に歩が1枚残っている。これが「余詰め」だと気づいたのは、その時です。現代の詰将棋では禁じ手とされているこの状態を、どう扱えばいいのだろうか――そんな疑問が浮かびました。そこから、私の調査が始まりました。

*将棋図巧100番「寿」629手目 詰上り図(駒台に歩あり)*

余詰めと時代背景について

調べていくうちにわかったのは、図巧が作られた江戸時代には、まだ「余詰め=禁じ手」という明確なルールは存在しなかったということ。つまり、作者にとってはそれが「作意通りの完成形」だった可能性もあるということになる。

現代基準で見れば、この「寿」は余詰めがある以上、不完全作という評価になるかもしれない。しかし、歴史的な視点で見れば、それをも超越した構想力と手順の流れの妙がある。私は、この作品を単なる「欠点のある作品」とは決して思えなかった。

3年前の記憶──将棋ソフトと創作詰将棋

ふと、私は3年前のことを思い出した。将棋ソフトについて調べていたとき、「ソフトは詰将棋の創作が苦手だ」という話を見かけた。実際、その頃の技術では、せいぜい5手詰をつくるのが限界だと言われていた。人間の感性には到底及ばず、創作の世界ではまだまだ力不足だった。AI搭載の将棋ソフトが実戦では人間を凌駕していますが、創作詰将棋ではまだ人間には及びません。

ただ、それとは対照的に、詰将棋を「解く」力はすさまじかった。実戦の将棋でも、終盤に入るとAIは一瞬で詰み筋を見つけ出す。もしかしたら、「寿」のような長手数の詰将棋も、今の将棋ソフトなら解けるんじゃないか。そんな思いがわいてきた。

AIの力で寿は解けるのか?

調べてみたところ、やはりAIは進化していた。将棋図巧の100番、あの629手詰の「寿」を、ソフトが解いたという記録を見つけた。2014年、門脇芳雄氏のチームが「最良優先探索法」という手法を使って、完全に解明したという。あの時点でさえそこまで来ていたのだから、今ならもっと複雑な問題でも理論上は解けるはずだ。

実際、AIによる詰将棋解析の挑戦は「寿」だけにとどまらない。『将棋図巧』の他の長手数問題や、『将棋無双』、さらには現代作家による超難解作にも応用が進んでおり、1000手を超える詰将棋の解明にも成功例が出始めている。AIが導き出した手順によって、それまで人間の力では確認困難だった「詰むや詰まざるや」の検証が、今や可能になってきたのである。

なお、現代における最長手数詰将棋は、詰将棋作家・水上仁志氏によって創作された「果し状」で、2021年に発表された。その手数はなんと1525手詰。AIによる検証も行われ、詰みが成立することが確認されている。『寿』を超えるこの大作は、まさにAI時代ならではの詰将棋の到達点だと思う。

現代における「将棋図巧」の楽しみ方

当時は、書物か伝え聞く位でしかこの存在を知る術がありませんでしたが、今日では、無双の第一番から図巧の第百番までの計二百題を、縦一列の動画で見ることが可能です。

図巧の中でも超難問が8番の41手詰め、最高傑作が1番の69手詰めと言われています。そして、特に有名なのが、後ろの3つで、98番、99番、100番です。

- 98番:盤上に玉一枚しか置いてなくて、それを数枚の持ち駒で詰ます

- 99番:煙詰めとも呼ばれ、盤上39枚の駒が消えて行き、最後は最小限の3つだけが残る

- 100番:629手詰の大作で、別名「寿」

第100番の魅力は格別です。YouTube動画で第100番を3回繰り返し鑑賞しましたが、実に奥深く、ただただ感嘆するのみです。玉は龍に追い回され続け、その動きが非常に規則正しい。山の頂上まで登り、最下段まで下りる動きを繰り返し、その軌道がほとんど変わりません。まるで平仮名の「へ」の字を描いているようです。持ち駒も規則的に増減し、最初の数百手は同じことを繰り返しているように見えます。実際には微妙に変化していますが、全体として非常に統一感のある作品です。

詰将棋作家の挑戦

憶測ながら、詰将棋作家が最も頭を悩ませるのは、余詰の解消ではないでしょうか。ルール上、持ち駒を全部使い切らなければならないため、大変な労力が必要です。実際に詰将棋作家の方々が、この余詰めの解消にどのような工夫や苦労を重ねているかは、想像することすら困難です。創作の舞台裏には、私たちには見えない、深い試行錯誤と情熱が詰まっているに違いありません。

その点で言えば、第100番「寿」はまさに特別な存在です。629手という長手数を成立させるだけでも並大抵のことではないうえに、現代では禁じ手とされる「余詰め」を含みながらも、全体の構想が破綻せず、美的完成度が極めて高いと感じました。看寿がこの第100番を作ったのが、わずか13歳のときだという事実にも、ただただ驚かされるばかりです。

プロ棋士の挑戦

プロならばこのような長手数の詰将棋も頭の中で解くことができると言われます。例えば、羽生九段は6年かけて無双・図巧の200題を解いたそうです。

詰将棋の最長手順

詰将棋の最長手順に関する記録は、時代とともに更新されてきました。以下にその主な経緯をまとめてみます。

- 1986年:橋本孝治氏によって『ミクロコスモス』が『詰将棋パラダイス』に発表され、当初は1519手詰。

- 1995年:同作品が改訂され、1525手詰として再登場。長手数作品の代表格として注目され続けた。

- 2021年:水上仁志氏が『果し状』を発表。同じく1525手詰で、AIによる検証で詰みが成立することが確認された。

いずれも『将棋無双』『将棋図巧』の影響を強く受けており、詰将棋という文化の厚みを感じさせる作品です。技術と創作が融合した現代詰将棋の到達点として、これらの作品は今なお詰将棋界に強いインパクトを与え続けています。

創作詰将棋の魅力と、私の思い

詰将棋とは何だろう? 勝負の道具というより、私には「知の芸術」と映る。構成の妙、局面の美しさ、詰んだときの爽快感。どれも、ただ勝ち負けを争う将棋とは違う魅力に満ちている。

そんな詰将棋に、今ではAIの力が加わってきた。古典の名作を検証し、真の意味での「詰み」を証明する道具として、これほど心強い存在はない。一方で、創る喜び、構想を練る楽しさは、まだまだ人間のものだ。

「寿」を通して、私はそんな創作詰将棋ワールドの奥深さを改めて実感した。 人間とAIが、それぞれの得意分野で補い合いながら、詰将棋という知的世界をさらに広げていく。そんな時代に生きていることを、少し誇らしく思っている。【次回へ続く】