はじめに:前回記事のまとめ

前回の記事「創作詰将棋ワールドへようこそ」では、詰将棋が単なる技術問題ではなく、構想・美意識・物語性を備えた知の芸術であることを掘り下げました。

江戸時代の名作『将棋図巧』、とりわけ図巧100番「寿」を軸に、詰将棋が「解くための課題」から「鑑賞される作品」へと進化してきた歴史にも触れました。

さらに、余詰めという現代的視点では欠点とされる要素さえ、当時の価値観や構想全体の中で見れば、必ずしも否定しきれないこと。

そして、AIが詰将棋を解く力ではすでに人間を凌駕しつつある一方で、創る力においては、なお大きな壁が存在することも見えてきました。

今回の記事では、そこから一歩進み、

「なぜ将棋ソフトは創作詰将棋が苦手なのか」

という疑問を、AIの仕組みそのものに立ち返って考えてみます。

現状の将棋ソフトが抱える限界

評価関数に基づく最適化の壁

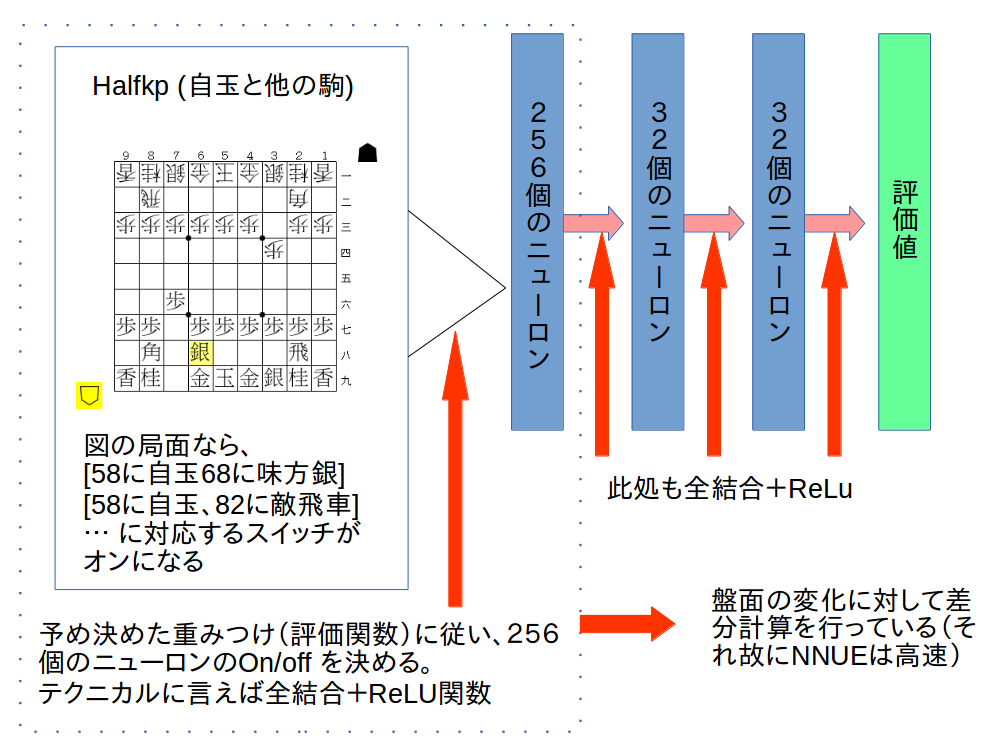

将棋ソフトは、局面を数値化する「評価関数」を軸に動いています。

膨大な局面を高速に読み、その中から最善手を選び出す仕組みは、実戦将棋では驚異的な強さを発揮します。

しかし、創作詰将棋では事情が異なります。

詰将棋で重視されるのは、最短手数や効率だけではありません。

・捨て駒の鮮やかさ

・意表を突く構想

・詰み上がりの余韻

・全体としての統一感

こうした要素は、人間の感性に深く結びついており、数値化が極めて困難です。

評価関数は「正しいかどうか」は判断できても、「美しいかどうか」までは測れないのです。

創造性の欠如という本質的問題

もう一つの大きな理由は、将棋ソフトが既存の枠組みの中でしか動けない点にあります。

学習データやルールに基づいて最適解を探すことは得意ですが、

「なぜこの構想にしたのか」

「ここで遠回りする意味は何か」

といった、作者の意図を自ら生み出すことはできません。

創作詰将棋が求めるのは、まさにこの「意味を込める力」なのです。。

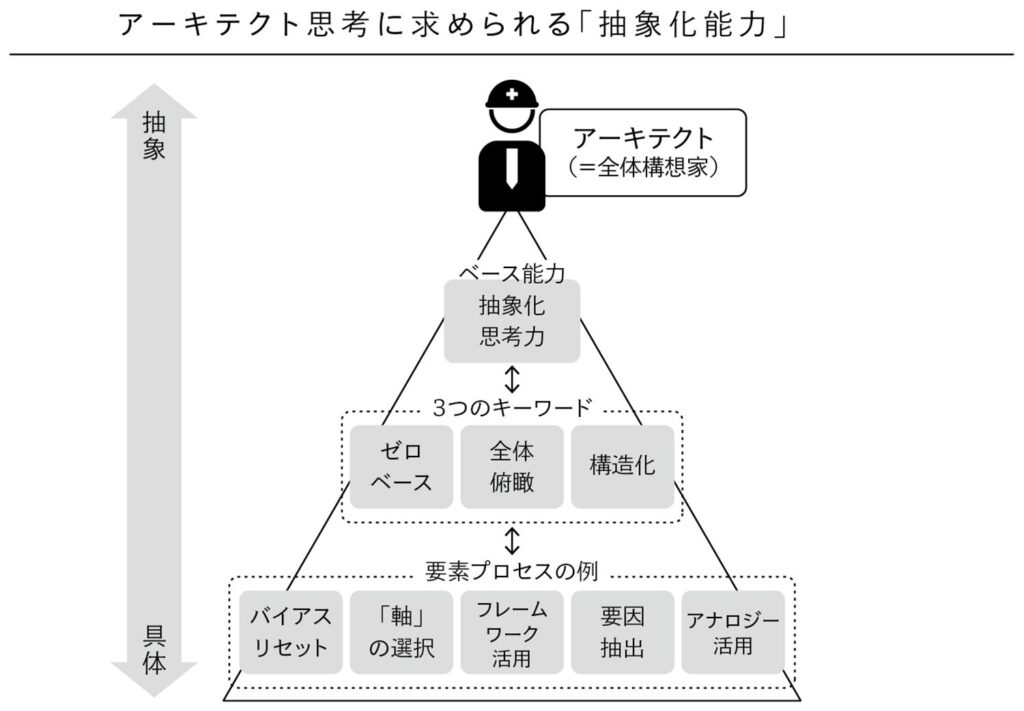

詰将棋の創作では、一手一手の正解よりも、全体の構想が先に描かれる。

作者は盤面全体を設計し、流れと美を統合する存在だ。

その意味で、創作詰将棋の作者は「盤上のアーキテクト」と言える。

弱いAIと強いAIの違いが示すもの

将棋ソフトが創作を苦手とする背景には、AIの分類そのものが関係しています。

現在の将棋ソフトは、いわゆる弱いAI(Narrow AI)です。

弱いAIは、特定の目的に特化し、与えられた枠の中で最高の成果を出します。

将棋においては無敵に近い存在でも、目的が変われば力を発揮できません。

一方で、強いAI(General AI)は、人間のように目的そのものを再定義し、未知の状況にも対応できると考えられています。

もし将棋ソフトがこの段階に到達すれば、

「こう詰ませたい」

「この美しさを表現したい」

といった発想を、自ら持つ可能性が生まれます。

昨年7月に書いた「【弱いAIから超知能へ】AI技術の現状」でも触れましたが、創作詰将棋は、まさに強いAIへの試金石となる分野だと言えるでしょう。

将棋ソフトに創造性を持たせるための試み

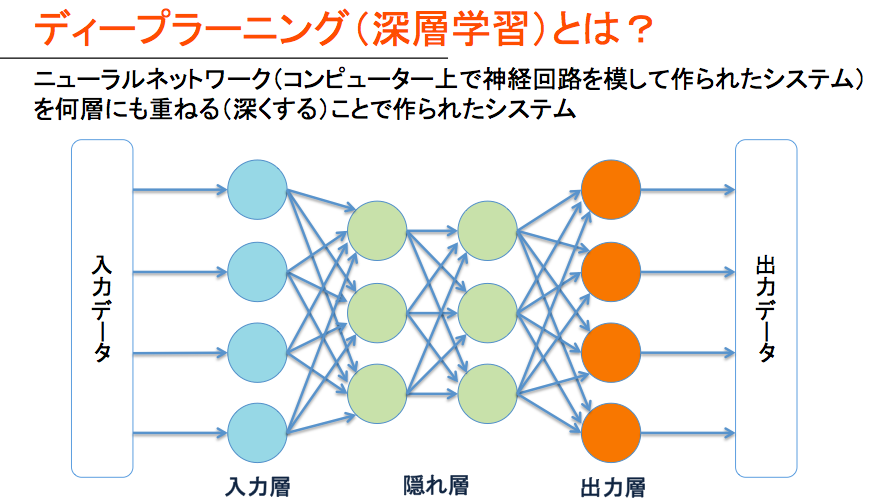

ディープラーニングの可能性

ディープラーニングは、評価関数に頼らず、局面の「雰囲気」や「流れ」を学習できる可能性を秘めています。

ただし、それはあくまで模倣に近く、真の創作とはまだ距離があります。

自己対局による強化学習

自己対局は、未知の局面を切り開く力をAIに与えました。

実戦では革命を起こしましたが、創作詰将棋では「何を目指すのか」という目標設定が依然として人間任せです。

多様な評価軸の導入

美しさや意外性を評価項目に組み込む研究も進んでいます。

しかし、その基準自体が人間の主観に依存しており、完全な自動化は容易ではありません。

人間との協働という現実解

現時点で最も現実的なのは、AIと人間の協働です。

AIが膨大な候補手順を提示し、人間がそこから作品として磨き上げる。

これはすでに、多くの詰将棋作家が実践している方法でもあります。

結論:創作詰将棋はAIの限界を映す鏡

将棋ソフトは、詰将棋を「解く」力においては、すでに人間を超えました。

しかし、「創る」ことに関しては、なお人間の領域にあります。

それは欠点ではなく、むしろ詰将棋という分野が、

人間の思考と感性の深さを映し出す存在であることの証明でしょう。

AIが進化すればするほど、創作詰将棋は

「人間とは何か」

「創造とは何か」

を問い返してきます。

詰将棋ソフトがこの壁を越える日は、まだ先かもしれません。

しかし、その挑戦の過程こそが、AIと人間が共に歩む未来へのヒントになる。

私はそう感じています。

関連記事

詰将棋から始まるAI革命──強いAIは創作詰将棋から生まれる

【次回へ続く】